MENU

MENUDer Schauspieler und Theaterregisseur Isaak Dentler liest Texte von Thomas Brasch. Die Lesung wird von dem Kontrabassisten Tim Roth und dem Schlagzeuger Max Mahlert musikalisch begleitet. Mit den beiden Musikern tritt Isaak Dentler seit längerem bundesweit auf. Durch den Abend führt Leon Joskowitz.

Die Streaming-Links der Evangelischen Akademie Frankfurt auf Youtube sind:

Standen bei den letzten Textland-Festivals die Erinnerungsnarrative in der Literatur im Zentrum, wird in diesem Jahr das Augenmerk auf die Verbindung zwischen Erinnerung und Zukunft gerichtet: „Utopie oder die Realität von morgen“. Es findet am 8. und 9. Dezember 2023 in der Evangelischen Akademie Frankfurt statt. Kuratiert wird das diesjährige Textland Literaturfest von Tanja Maljartschuk und Alexandru Bulucz.

Textland 2022 zum Nachhören bei hr2-kultur:

Spätlese | Textland Festival 2022: Die Macht der Literatur | hr2.de | Lesung

Ein Gespräch mit den Autor:innen Lena Gorelik und Hadija Haruna Oelker am ersten Veranstaltungsabend des Textland Festivals 2022.

Das fünfte Textland Literaturfestival 2022 bildet den literarischen Schwerpunkt des Festivals „Politik im Freien Theater“. Im TITANIA Theater versammelt Textland die Avantgarde einer neuen, polyphonen deutschsprachigen Literaturszene, die das Thema MACHT literarisch und performativ ergründet. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Fragen: Wie können die positiven Aspekte von Macht fruchtbar gemacht werden? Welche Potenziale kann die Literatur in all ihren Formen aktivieren, um sich gegen die korrumpierende Wirkung der Macht zu wehren?

Alle Veranstaltungen werden parallel im Live-Stream übertragen.

Freitag, 30. September, ab 19:30 Uhr

Samstag, 1. Oktober 2022, ab 11:00 Uhr (ganztags)

Ort: TITANIA Theater, Basaltstraße 23, 60487 Frankfurt am Main

Die Anmeldung erfolgt über die theaterperipherie im TITANIA Theater online oder vor Ort.

TICKETS auch über AD-Ticket:

Ticketlink Freitag, 30.09.2022

Die deutsche Realität ist eine pluralistische geworden: Wer „WIR“ sind, wird täglich neu verhandelt. Wie und ob die Gleichzeitigkeit der kulturellen und religiösen Lebenswelten zur Normalität werden kann, wird derzeit kontrovers diskutiert. Dabei ist dieser Diskurs über Identität, Zugehörigkeit, Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit selbst Ausdruck einer Neuausrichtung. Ein neues WIR steht im Raum.

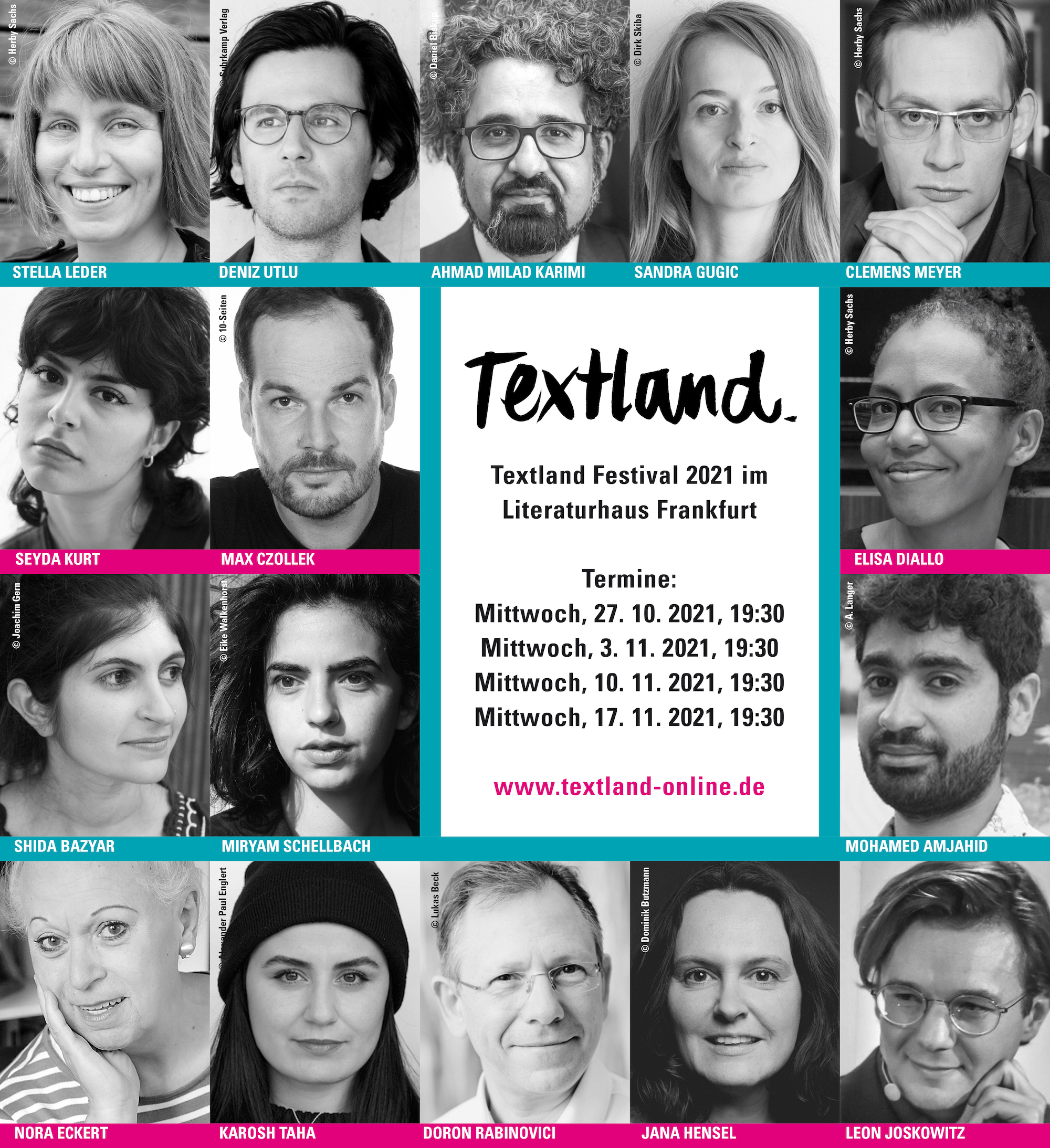

In Impulsvorträgen, Gesprächen und Lesungen zeigt Textland IV – Tanz um das goldene WIR, wie eine plurale und polykulturelle Welt radikal gedacht und gelebt werden kann. An vier Abenden wurden aktuelle Themen aus Literatur und Journalismus angehört und diskutiert und unterschiedliche WIR-Stimmen über die heutige deutsche Normalität sichtbar gemacht.

Im Nachgang zum Textland Literaturfest hier ein Podcast vom Schauspiel Frankfurt.

Die Schulworkshops Textland LAB richten das Augenmerk auf die Arbeit mit Jugendlichen, die ihre Geschichten in ihnen gemäße Formen wie Erzählungen, Gedichte oder Comics festhalten wollen.

Alle Textland Cuts 2020

Die ersten drei Textland-Reader versammeln literarische Texte, Essays und Gedichte der teilnehmenden Autor*innen. mehr

Fragen zum Thema Erzählen, Erinnern, Identität an Autor*innen, die am Textlandfest 2019 teilgenommen haben. mehr

Fragen zur Selbstidentifikation an Autor*innen, die am Textlandfest Made in Germany 2018 teilgenommen haben. mehr

Wehrhafte Kunst: Eine Podiumsdiskussion zum Thema Literatur und die Gesellschaft radikaler Vielfalt: Positionen aus Prosa, Theater und Lyrik mit den Autor*innen Nuran David Calis, Daniela Seel, Senthuran Varatharajah. Moderation: Katja Herlemann und Max Czollek. Hr2-kultur bietet hier einen Mittschnitt zum Nachhören an. Audio-Link

Made in Germany, das ist heute eine durch Vielfalt gekennzeichnete Gesellschaft, geprägt von diversen Identitäten und Erinnerungen. Entsprechend vielschichtig und facettenreich sind die Formen des Erzählens, denen das Texland Fest nachspürte. mehr